È stato inaugurato a Marzo il primo edificio certificato CasaClima nella Regione Sicilia. La residenza unifamiliare si trova nel paese di Mascalucia, a 600 m di altitudine sul versante meridionale dell’Etna, in zona climatica C. L’abitazione è stata realizzata seguendo i protocolli CasaClima Gold e Passivhaus ed è la prima nel suo genere in Sicilia. È un progetto pilota che fa parte del più ampio PassREg, Passive House Regions with Renovable Energies, progetto europeo volto a incentivare la diffusione degli edifici a energia quasi zero sul territorio.

Casaclima Awards 2013: il progetto vincitore è Villa Gioia in Puglia

{loadposition google1}

L’edificio siciliano, che prende anche il nome di “progetto Botticelli” per l’ubicazione nell’omonima via, è stato progettato dall’ing. Carmelo Sapienza, consulente energetico CasaClima, e dall’arch. Pina Giovanna Capace.

Con un attenta progettazione si è quindi raggiunto l’indice di prestazione termica di appena 5 kWh/mqa ed la classificazione di edificio a zero emissioni, con un efficienza complessiva di – 33 Kg di CO2/mqa.

CARATTERISTICHE: L’INVOLUCRO

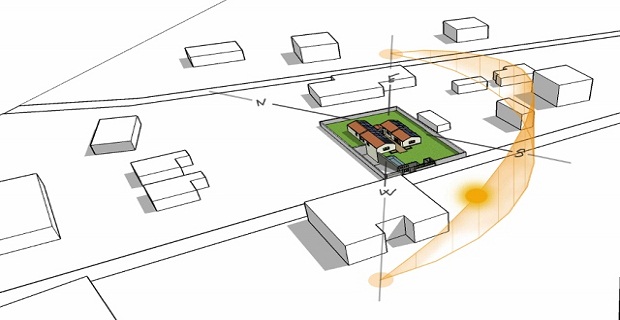

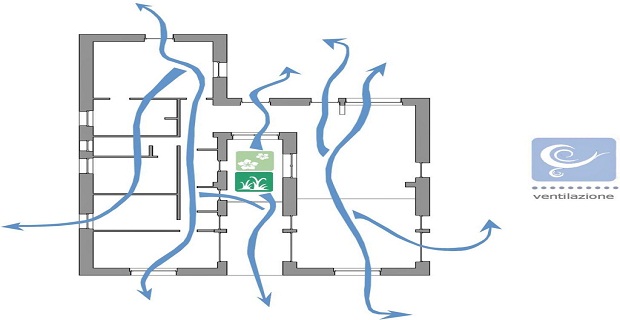

Lo studio dell’abitazione comincia dalla sua posizione e dal suo orientamento: l’edificio è orientato sui 45 gradi sud–est, per ottimizzare gli apporti solari gratuiti e sfruttare la direzione dei venti dominanti in quella zona.

L’involucro è caratterizzato da una spessa parete perimetrale in laterizio porizzato di 30cm, rivestita sull’esterno con un cappotto in lana di roccia di 20cm. La copertura inclinata, realizzata con un solaio in calcestruzzo è rivestita con 14+14cm di lana di roccia.

La struttura perimetrale così massiccia garantisce valori ottimali di sfasamento e smorzamento dell’onda di calore (12 ore di smorzamento garantiscono che l’onda di calore entri all’interno dell’abitazione nelle ore notturne, più fresche e maggiormente ventilate).

È stato poi scelto il colore bianco di pareti e copertura in modo da riflettere, soprattutto nel periodo estivo molto caldo, più del 70% della radiazione solare incidente. Per la soluzione dei ponti termici esistenti è stato utilizzato del calcestruzzo alveolare autoclavato, posto a risolvere le discontinuità.

I serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche sono monoblocchi che ospitano in sè anche il sistema di oscuramento e la zanzariera.

CARATTERISTICHE: GLI IMPIANTI

L’intero sistema di raffrescamento e riscaldamento è ad aria: l’impianto di ventilazione è costituito da 9 bocchette di aspirazione e 9 di immissione con una prestazione di 350mc/h.

La pompa di calore ad aria sfrutta il preriscaldamento invernale e il preraffreddamento estivo dell’aria che passa in tubazioni sotterranee, e che quindi resta ad una temperatura costante di circa 14°C.

L’abitazione sfrutta poi un impianto fotovoltaico di 8KWp posto in copertura che copre totalmente il fabbisogno elettrico dell’edificio e che consente anche l’asportazione dell’energia in esubero nella rete nazionale.

Sempre in copertura vi è il solare termico che copre il fabbisogno di acqua calda sanitaria. A controllo e gestione del complesso sistema–edificio è un sistema di domotica avanzata che, rilevando costantemente i dati climatici e le prestazioni dell’edificio, controlla il funzionamento di tutti questi impianti.

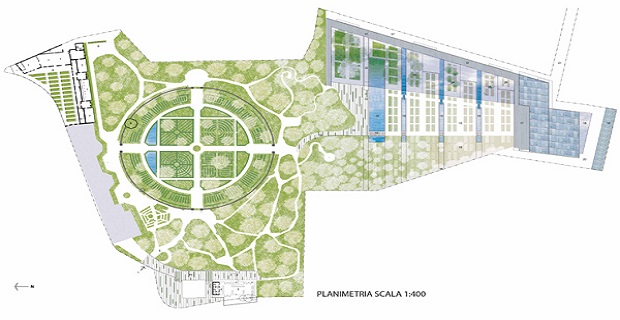

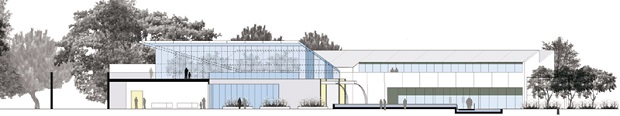

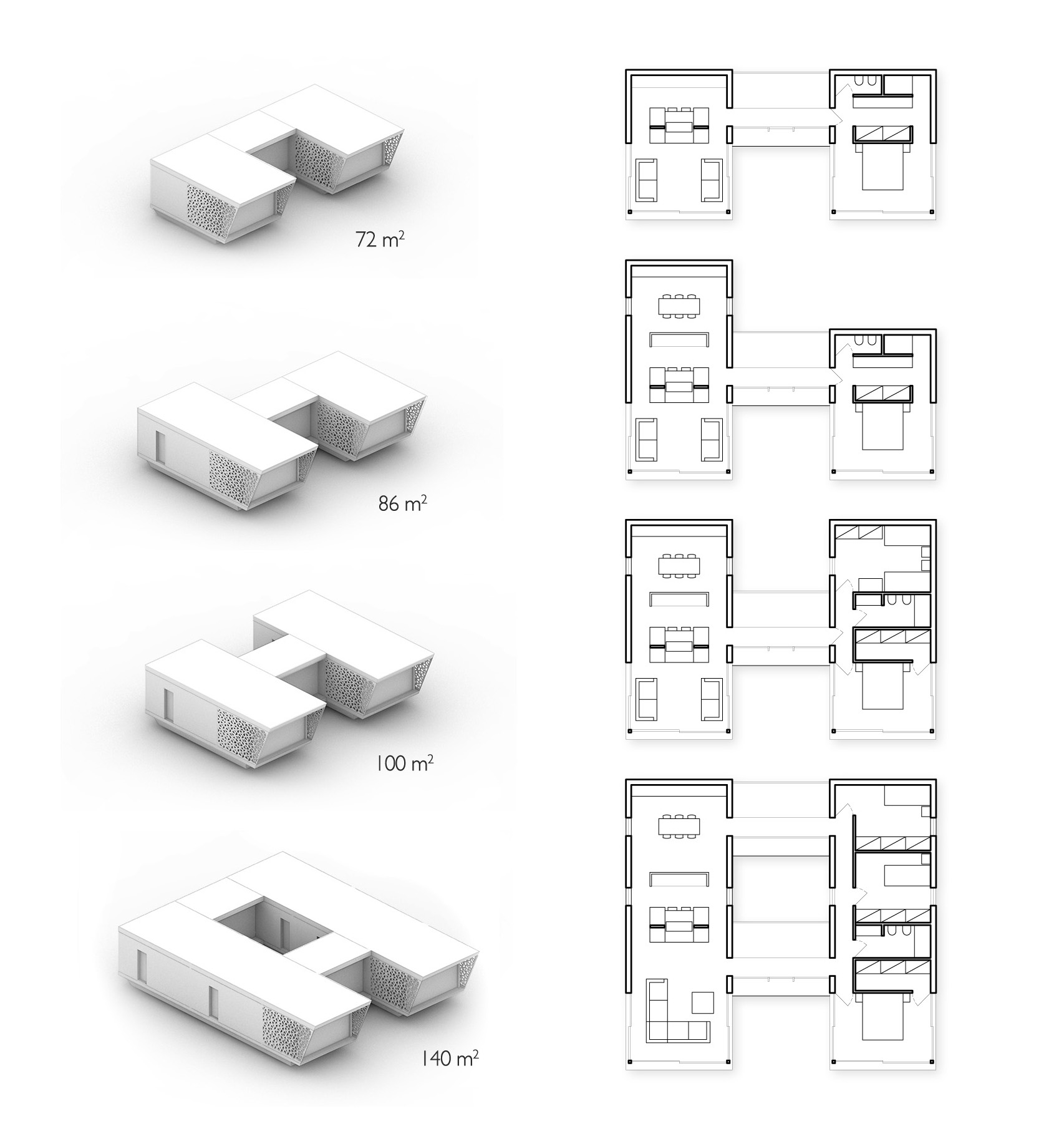

Il sistema costruttivo si basa su una serie di pannelli base completi di finiture e studiati per abbattere i ponti termici. Il modulo permette di creare quattro tipologie di abitazioni che vanno da una misura minima di 72 ad una massima di 140 mq a seconda delle esigenze abitative. Il blocco della zona giorno è diviso dalla zona notte da uno spazio filtro che svolge la funzione d'ingresso ed area relax; vetrato su entrambi i lati, permette di identificare i due volumi principali e legarli, delineando uno spazio esterno proprio dell'abitazione.

Il sistema costruttivo si basa su una serie di pannelli base completi di finiture e studiati per abbattere i ponti termici. Il modulo permette di creare quattro tipologie di abitazioni che vanno da una misura minima di 72 ad una massima di 140 mq a seconda delle esigenze abitative. Il blocco della zona giorno è diviso dalla zona notte da uno spazio filtro che svolge la funzione d'ingresso ed area relax; vetrato su entrambi i lati, permette di identificare i due volumi principali e legarli, delineando uno spazio esterno proprio dell'abitazione.