In un’ottica di sostenibilità, o più semplicemente da un punto di vista etico, il recupero degli edifici è uno degli approcci più convenienti e logici, eppure ogni giorno siamo testimoni di quanto patrimonio storico sia abbandonato o non adeguatamente sfruttato nelle città e nei paesi in cui viviamo. Si nota in linea generale un atteggiamento di totale disinteresse rispetto ad edifici (storici e non) spesso fatiscenti o mai completati; completati e mai utilizzati o più frequentemente in disuso, abbandonati e bersaglio facile per i vandali.

Nonostante ciò crescono a dismisura le gare d’appalto per costruire nuovi complessi residenziali, strutture sportive o industriali: nuovi edifici spuntano come funghi da un giorno all’altro, senza mai considerare che un edificio da restaurare o rifunzionalizzare possa essere decisamente più vantaggioso. Certo, non in tutti i casi il discorso convenienza è applicabile, ma poter usufruire anche solo di una parte di questo patrimonio sarebbe comunque un grande traguardo ed un miglioramento che andrebbe a discapito di un’incontrollata lottizzazione di aree naturali incontaminate.

IL RECUPERO DI EDIFICI DISMESSI: ADOTTA UNA STAZIONE

{loadposition google1}

Vi sono però alcuni casi esemplari, che dimostrano come un corretto approccio progettuale possa rendere vantaggioso il recupero di strutture in disuso o mai completate.

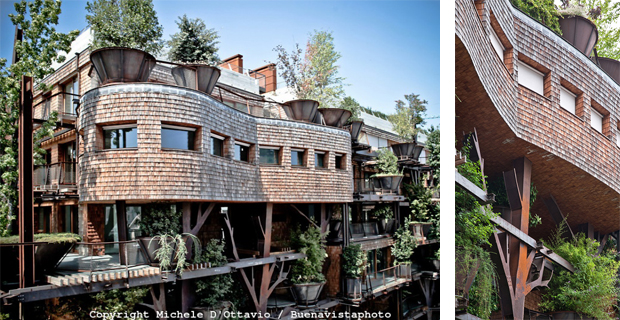

EX FABBRICA DAMIANI A NAPOLI

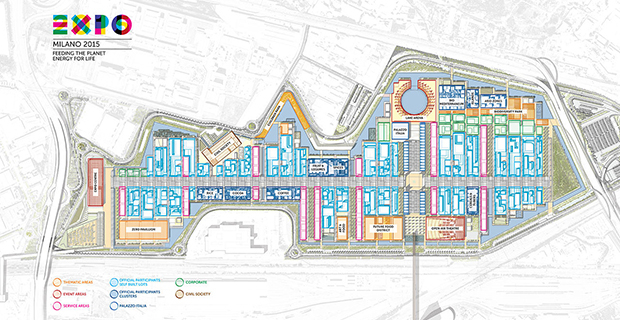

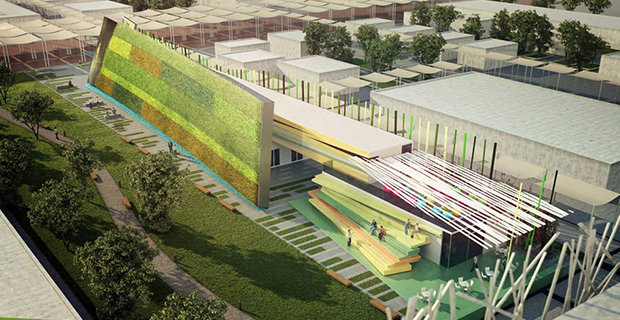

In questo caso un ex complesso industriale, in zona Ponti Rossi a Napoli, è stato convertito in un complesso residenziale di grandi dimensioni, comprendente diverse tipologie abitative tra cui duplex, triplex e piccole aree verdi.

È stata così recuperata un’area urbana in disuso, permettendo una sua rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzando contemporaneamente l’intera zona.

Gli edifici ed il loro stato di conservazione infatti, inficiano sulla vivibilità e sulla percezione che gli abitanti hanno del luogo in cui vivono, più di quanto ci si possa immaginare: basti pensare alle innumerevoli proteste relative alla presenza di complessi industriali abbandonati ed ecomostri in zone paesaggistiche sensibili, che danneggiano il valore naturalistico delle aree stesse.

COMPLESSO PALAZZO ROCCA-SAPORITI A REGGIO EMILIA

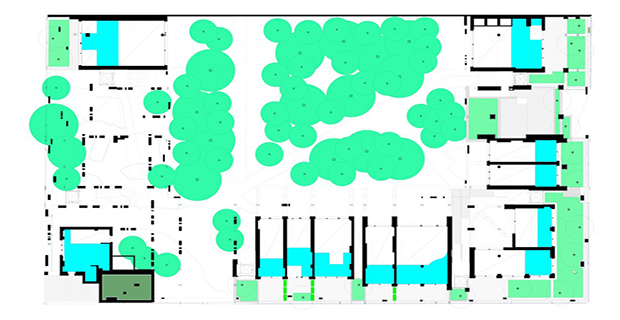

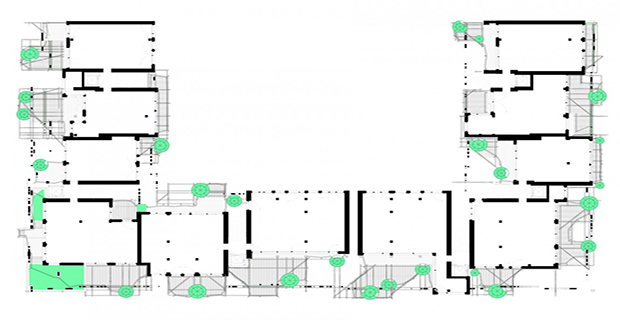

Esempio ancor più emblematico di quanto sia importante sfruttare il grande patrimonio edilizio a nostra disposizione è il complesso Palazzo Rocca-Saporiti a Reggio Emilia, complesso dal notevole valore storico e culturale. Il progetto di riuso ha previsto la conversione di vecchi spazi per ottenere una vasta gamma di funzioni e servizi: studi ed uffici, aree per lo studio, ma soprattutto la biblioteca ed emeroteca scientifica, oltre ad altri servizi tecnologici.

In questo caso non solo si è recuperato un edificio storico dal valore fortemente identitario, ma si è ottenuto un importante servizio per la città, donando nuova vita ad un vecchio edificio e fornendo un importante esempio di come un rispettoso approccio in chiave di restauro/riuso possa modernizzare, senza snaturare, un complesso antico che non avrebbe mai potuto fornire un apporto così importante alla città in condizioni di abbandono. Altra nota positiva è la presenza di una grande area verde che circonda il Palazzo, ulteriormente valorizzata ed utilizzabile.

Questi sono solo due casi e vi sono sicuramente esempi più significativi ed esemplari, ma l’insegnamento che si può trarre è che è possibile valorizzare e rivitalizzare non solo un edificio, ma un’intera area urbana, creando possibilità di lavoro, fornendo importanti servizi o nuovi complessi abitativi in zone ormai sature, senza dover occupare ulteriormente aree urbane o di interesse naturalistico, ottenendo al contempo notevoli vantaggi sotto tutti i punti di vista.